- Home

- ソリューション・サービス

- コミュニケーション

- カスタマーハラスメント対策

ソリューション・サービス

カスタマーハラスメント対策

顧客からの理不尽な迷惑行為をカスタマーハラスメント(カスハラ)と呼ばれています。現在、多くの企業にとって深刻な社会問題となっています。

これまで、こうしたカスハラを防止するための法整備は行われていませんでしたが、2024年10月4日に制定された「東京都カスタマーハラスメント防止条例」(2025年4月1日より施行)により、カスハラ対策が企業に義務付けられることになりました。

そして、2025年6月4日には、カスハラ対策を企業に義務付ける「改正労働施策総合推進法」が成立しました。

この法律は026年10月までに施行される予定であり、企業はカスハラに対する防止措置を講じることが求められます。

(パワハラやセクハラなどと同様に、カスハラ対策についても法的義務となります)

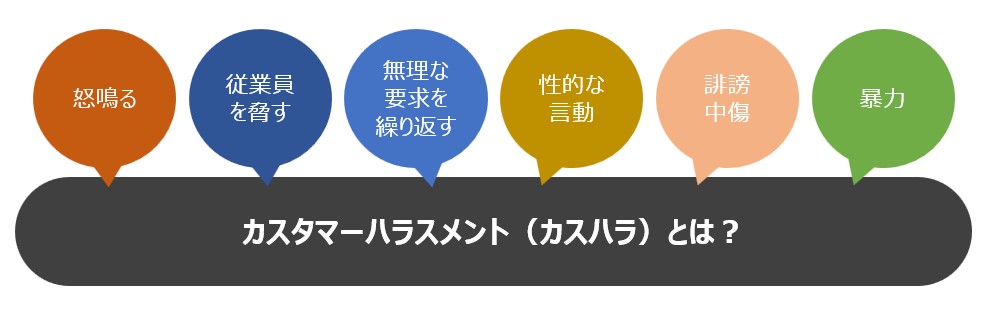

カスタマーハラスメントの定義

改正法では、カスハラを「社会通念上相当な範囲を超える言動で、労働者の就業環境を害するもの」と定義しています。こここでいうカスハラとは、顧客や取引先が従業員に対して理不尽な要求、暴言、暴力などの迷惑行為を指します。

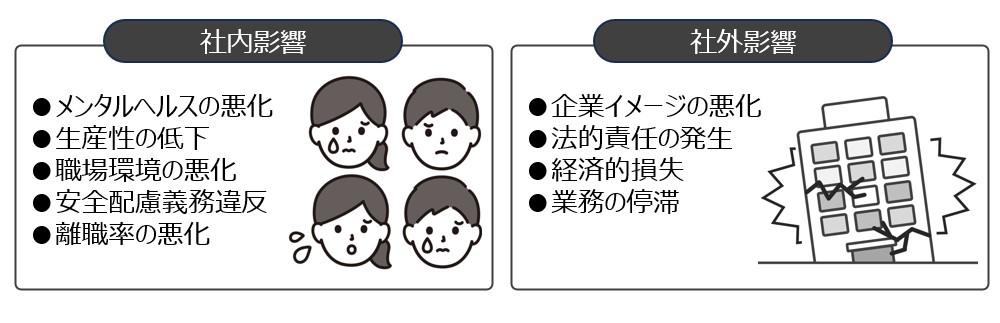

カスタマーハラスメントの放置の影響

カスハラを放置すると、従業員のメンタルヘルス悪化、離職率の増加、生産性の低下、企業イメージの悪化、さらには法的責任を問われるリスクなど、さまざまな問題が発生します。

カスハラを放置した場合の具体的な影響としては、以下のようなことが考えられます。

対策を行うことの重要性

従業員の保護、離職防止、企業のイメージの維持、法的リスクの回避、生産性低下防止など、カスハラは社内外に多くの影響をおよぼします。そのため、早急に取り組むべき重要な課題と言えます。

企業への義務

企業は、カスハラ対策として、以下の措置を講じることが義務付けられています

- 対応方針の明確化と周知:カスハラに対する企業の姿勢や対応方法を明確にし、従業員に周知徹底すること。

- 相談窓口の設置:従業員がカスハラに関する相談をしやすいように、相談窓口を設置すること。

- その他必要な措置:従業員への教育、マニュアルの作成、再発防止策の実施など、企業の実情に合わせた対策を講じること。

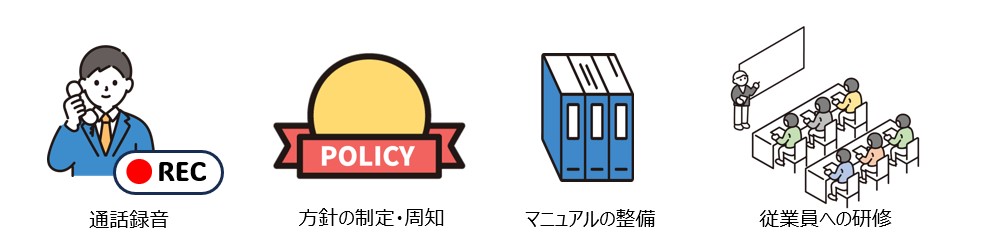

カスハラ対策のポイント

企業は、カスハラに対して、従業員を守るための対策を最優先で考える必要があります。

カスハラ(カスタマーハラスメント)対策は、「未然防止」「発生時の対応」「発生後のケア」を包括的に行うことが重要です。

具体的には、企業としてカスハラを許さない姿勢を明確にし、マニュアルを策定し従業員教育を徹底する「事前準備」、カスハラの判断基準を設け、必要に応じて顧客対応を中止するといった「発生時の対応」、そして被害を受けた従業員へのメンタルケアや再発防止策を講じる「発生後の対応」が基本です。

通話録音

カスハラは問い合わせやお客様窓口への電話対応時に発生することが多い傾向にあります。

応対内容を録音することで、カスハラ行為そのものの抑止力となるほか、法的処置が必要となった場合の証拠としても活用ができます。

通話の前に「この通話は録音させていただきます」といった告知ガイダンスを流すことも、抑止効果があると言われています。

基本方針等の制定・周知

カスハラ対策に関する基本方針や基本姿勢を明確に示し、従業員だけでなく社外にも(ホームページ等で)周知します。

方針には、カスハラの内容、放置しないこと、従業員の人権を守ること、組織として毅然と対応し従業員を守ることなどを盛り込み、カスハラを許さない体制であることを明示します。

マニュアルの整備と研修の実施

カスハラ対応マニュアルを作成し、従業員研修を実施することで、具体的な対応方法の習得が可能になります。事例やケーススタディを取り入れることで、外部からだけでなく、社内の従業員間でのハラスメント抑止にも効果的です。

通話録音システムの導入検討

通話録音システムを導入することで、カスハラの抑止効果や証拠保全、顧客との電話対応品質の向上が期待できます。

通話録音を行う際、録音開始のアナウンスを追加することで、顧客の過激な言動や不当な要求の抑制効果がさらに高まります。

通話録音装置にアナウンス送出機能がない場合は、アナウンス送出機能を備えたIVR機器等を追加することで対応可能です。

通話録音やアナウンス通知機能を導入する際は、プライバシー保護などの法的側面、既存システムとの連携可否、運用体制、費用対効果といった多岐にわたる要件を考慮する必要があります。

具体的には通話録音で得られる音声データの取得理由の明確化、データの漏洩防止策、保存期間、アクセス権限の制限、顧客からの開示要求への対応などを検討し、既存システムと連携させた通話録音の範囲・規模に応じて最適なシステムの構築が必要になります。

録音の対象

録音する通話の対象範囲を決定します。

着信に関わるすべての回線を対象とするか、顧客からの問い合わせや取引を行う特定の部署限定するかによって、必要となるシステムの規模も大きく異なります。

(電話回線の総数や応対が想定される内線端末数などの観点から検討すると、決定しやすくなります)

また、着信通話だけでなく、発信通話も録音対象に含めるかどうかも、録音媒体や運用方針との兼ね合いで検討するとよいでしょう。

カスハラ対策にとどまらず、お客様との応対状況を把握できることで、応対品質の維持・向上も期待できます。

(従業員の応対レベルや顧客満足度の向上にも寄与します)

告知機能の有無

特にカスハラ対策としては、通話開始前に録音を行うことろ明確に知らせることで、抑止効果が期待できます。 録音装置によっては、このようなアナウンス(ガイダンス)送出機能を備えていないものもあるため、導入の際には注意が必要です。 なお、カスハラ対策に関するガイドラインでは、必ずしも録音の告知を義務付けているわけではありません。そのため、運用実態や実際に発生しているトラブル状況などに応じて、告知の有無を検討することも有効です。

通話録音データの管理

通話録音によって得られる音声データは、顧客とのトラブル発生時の証拠保全に不可欠です。また、応対品質の向上やコンプライアンス強化にも役立ちます。

膨大な録音データについては、保存期間や削除方法を明確に定め、アクセス権限を必要な担当者のみに絞るなど、不正アクセスや情報漏洩への対策を徹底しましょう。

通話録音データをネットワーク経由で検索・運用・活用できるシステムも存在します。運用規模やデータ量に応じて、集中管理の仕組みを備えたシステムの導入を検討すると良いでしょう。

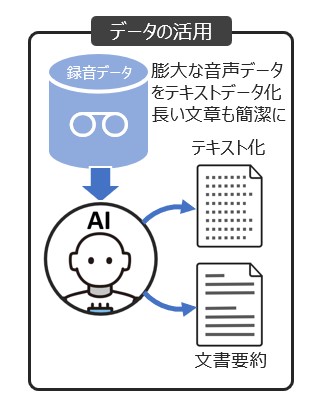

カスハラ対策だけではない、通話録音データの活用

取得した通話録音データは、内容によっては企業に対する第三者の「声」となり、たとえば製品の問題や課題を掘り起こす情報の宝庫にもなります。

また、お問い合わせが多い内容を整理してFAQ化し、社外ホームページのお問い合わせページに提示することで、同様の内容に関する電話による問い合わせを減らすことも期待できます。

ただし、これまでは録音するだけで、聞き返すには実際に録音時間分かかり、内容を書き起こす作業も大変なでした。

しかし、通話録音データを「音」から「文章」に変換することで、会話内容から必要なキーワードを検索でき、膨大な情報の中からピンポイントで内容を把握することが可能になります。

また、AIにより会話内容のテキストを自動で要約して、簡潔で読みやすい文章として整理・確認することできます。

このように、取得した音声データを活用することで、企業活動の質をさらに高めることが可能です。そのため、通話録音を単なるカスハラ対策(保存)だけと捉えず、発展的な利活用まで視野に入れたシステム導入を検討することで、将来的な二重投資を回避します。

いずれにしても通話録音には、個人情報が含まれるため、個人情報保護法に則り、適切に管理しなければなりません。録音データの保存方法やアクセス権限を明確に定め、不正アクセスや情報漏洩を防ぐための対策をあわせて講じる必要があります。

告知機能について

通話録音を行う際、音声ガイダンスによる告知なしでの録音しても法的には問題ありませんが、その場合でも「録音している事実」を公表するなど、何らかの形で事前に利用目的を通知する必要があります。(例:ホームページに個人情報の取扱いポリシーや問い合わせ電話番号の案内欄に記載する等)

一方、ガイダンスを流した上で通話録音を行う方が、より高い抑止効果や客観的証拠の確保が期待でき、法的な側面からもメリットが大きいため、一般的には推奨されます。

推奨される理由

- 抑止効果

「本通話は録音しております」といったガイダンスによって、顧客が録音されることを意識し、過剰なクレームや暴言の抑制効果が期待できます。

- 客観的証拠保全

「ガイダンスの後に録音されたデータは、トラブル発生時の客観的な証拠となり、組織として迅速かつ公平な対応が可能となります。

- 個人情報保護法への対応

通話内容が個人情報に該当する場合、個人情報保護法に基づき利用目的を本人に通知または公表する必要があります。ガイダンスは、この通知義務を果たす方法の一つとなります。

通話録音システム例

中小規模オフィス向けビジネスホン CrosCore3

- カスハラ対応を人手だけで行うのは限界がある

- 迷惑電話の対応に追われ、本来の業務が手につかない

- 顧客からの電話は、容易に着信拒否することができない

- 法的な問題に発展しないか不安がある

このようなお悩みごとは、OKIのビジネスホン「CrosCore3」で解決できます!

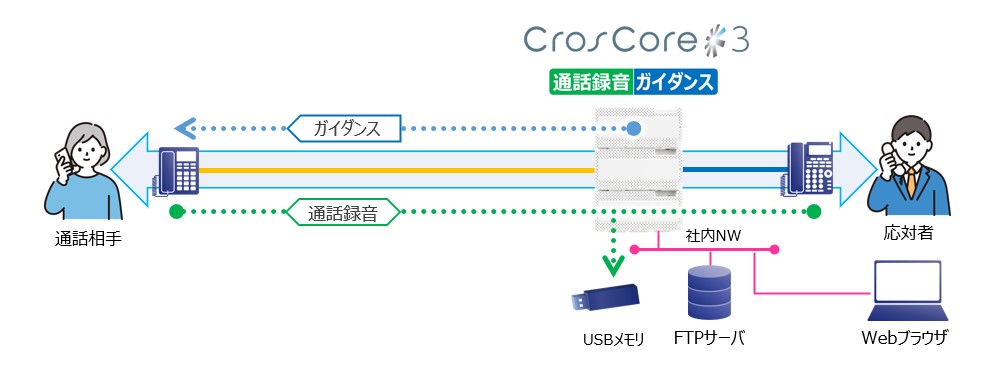

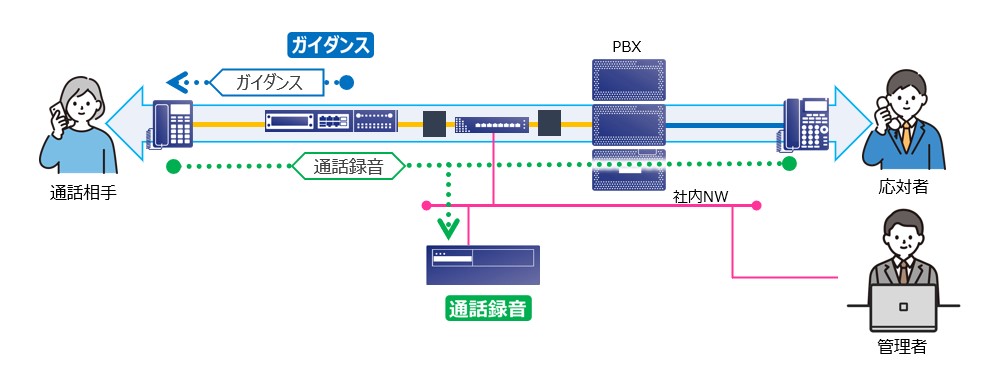

通話録音・ガイダンスシステム構成図

CrosCore3なら通話録音も録音告知ガイダンスの送出も、別途機器を設置する事なくオールイン・ワンで対応します。

(通話録音時間・録音件数は最大2,000時間/1万件)

LAN接続されたPCからWebブラウザを介して、通話録音データにアクセスし再生する事ができます。

その際に指定したメールボックス内の録音データを一覧表示して、録音日時順などに並べ替えたり、検索条件を指定して検索し、目的の録音データを素早く見つけられます。

複数拠点にCrosCoreが設置されている場合には、ネットワーク経由で各拠点のCrosCore3にアクセスし、録音データの再生・保存が可能です。

録音データを外部装置へ定期的に転送する事で、一元保管・バックアップが可能です。(管理者のみ)

その他、オフィス規模・要件別システム構成例

ご利用中の回線種別や必要な機能、録音容量などによって、さまざまなシステムの選択肢があります。

現在ご利用の電話システムの運用形態や管理体制を考慮し、最適なシステムを選択しましょう。

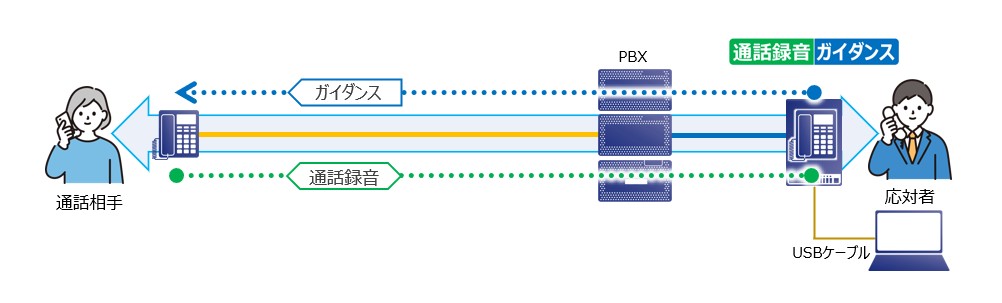

電話機毎に設置する小規模導入タイプ

電話機に接続するタイプの通話録音機は、電話機の回線または受話器のモジュラージャックの間に接続し、通話内容を録音します。また、通話相手にガイダンスを流す機能も備えています。

この方式の主な利点は、受話器を介さず電話回線から直接音声を取得するため、雑音が入りにくいことや、受話器での通話だけでなく、その電話機に接続されたすべての子機での通話も録音できる点です。

さらに、電話機ごとに設置するため、通話録音が必要な応対者にのみ配備すればよく、コストを最小限に抑えつつ、容易にカスハラ対策を導入することができます。

録音内容の再生は録音装置本体で行うか、SDカードやUSBケーブルで接続して録音データを転送・管理します。 この方式では、録音データの運用・活用について、集中管理は必要ないと割り切って運用することになります。

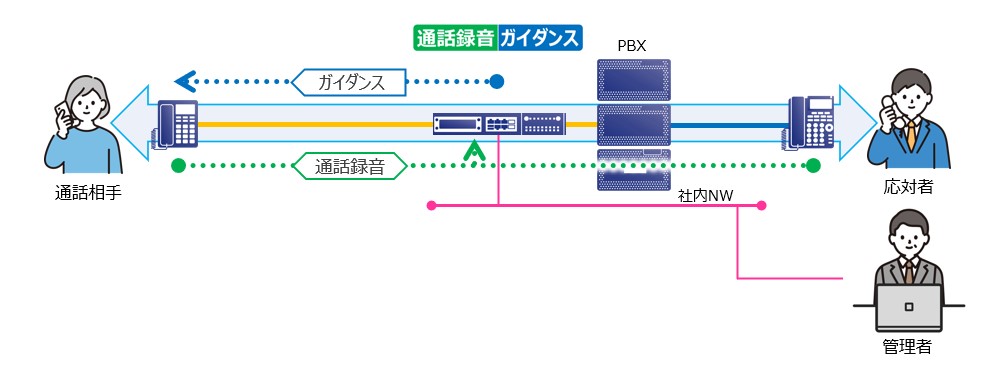

着信先を選択できるIVR機能も活用できるシステム

通話録音と告知ガイダンスの機能に加え、選択番号で着信先を指定できる電話自動応答サービス(IVR)機能を併せ持つシステムです。カスハラ対策とともに、応対者の負担軽減や時間外の転送などの機能も検討される場合には、非常に有効な選択肢となります。

IVRの導入はカスハラ対策にも効果的です。 IVRとは、電話の着信時に音声ガイダンスが応答し、問い合わせ内容に応じた対応を自動で行うシステムです。

たとえば、「〇〇のお問い合わせは1を押してください」といったガイダンスにより一次対応を自動化し、要件ごとに適切な応対者へ接続することができます。

また、着信規制リストを設定することで、該当する電話番号からの着信を拒否することも可能です。(相手先番号通知が必要です)

時間外窓口や時間帯・休日などに応じて、外線転送をすることもできます。

ネットワークを介して、PCのWeb画面から登録・設定・発着信履歴一覧などを再生・確認することが可能です。

なお、注意点として、IVR機能が中心なシステムの場合、通話録音時間が少ない場合があるため、こうした複合機では通話録音時間が目的に沿うものか事前に確認しましょう。

通話録音を大容量化

この構成は、通話録音機能は大容量の通話録音専用機種に任せ、告知ガイダンスの送出はIVRなどの多機能な機器と組み合わせるハイブリッド構成となります。

それぞれの専用機ならではの機能を活かすことで、より使いやすく、安心してご利用いただけるシステムを実現します。

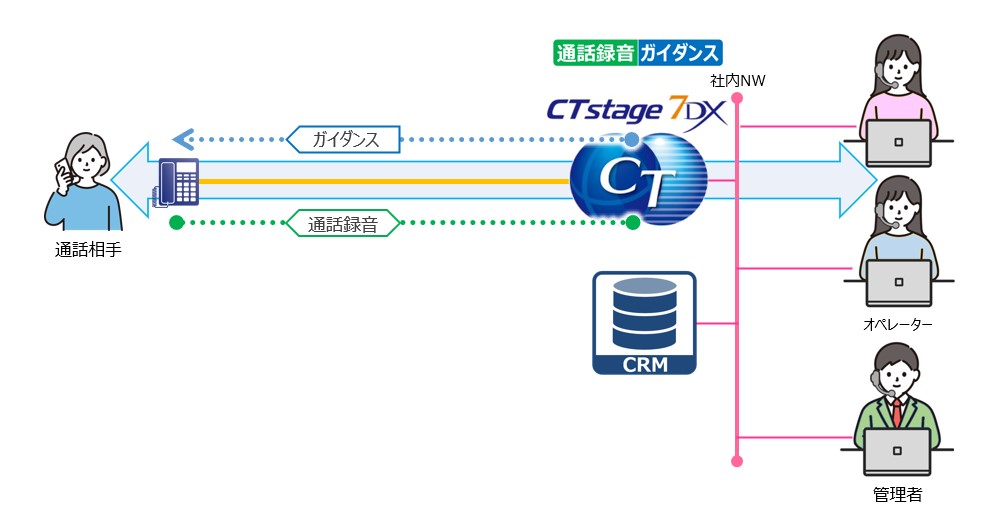

コンタクトセンターにおけるカスハラ対策

OKIのコンタクトセンターシステムCTstageでは、大容量の通話録音や告知ガイダンスの送出はもちろん、CRM(顧客関係管理)に録音データを紐づけることで、事後の検索も容易に行えます。

コンタクトセンターシステムであれば、1オペレーターの対応にとどまらず、より専門的な部署へのエスカレーションやスーパーバイザー、マネージャー、センター長などとの連携による対処も可能です。

カスハラ行為を繰り返す相手のリストを作成し、当該者の着信拒否をするという方法もありますが、個人差別につながったり、正当な理由のない恣意的な着信拒否の措置は民法上の不法行為に該当する可能性があるため、措置をとる基準は慎重に検討する必要があります。

コンタクトセンターでの通話録音データの活用は、一般的な事務電話に比べても進んでいる分野であり、カスハラ対策以前より積極的に実施されてきました。近年では、通話録音データのテキスト化による業務効率化が進むとともに、AI技術を活用した文章要約処理によって要点を整理・抽出し、端的な記録として保存・活用する動きが広がっています。

通話録音データのカスハラ対策以外の活用について

通話録音データは、カスハラ対策以外にも多くの活用方法があります。主な例として、以下のようなものが挙げられます。

- 顧客対応の品質向上:クレーム分析やFAQの整備、オペレーターの教育などに役立ちます。

- コンプライアンス強化:トラブル発生時の証拠保存や事実確認手段として有効です。

- 業務効率化:情報共有やCRMシステムとの連携による履歴管理など、業務プロセスの改善に貢献します。

これらのデータは、営業戦略や経営戦略の立案にも活かされ、顧客満足度向上や企業全体の成果拡大に寄与します。

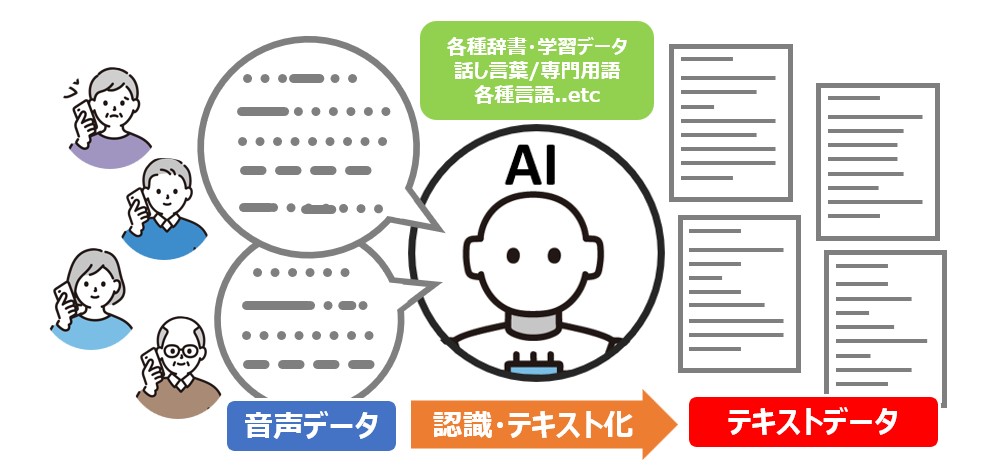

しかし、膨大な録音データ(音声データ)をそのまま活用するのは非効率的であり、テキスト化(文字起こし)には大きな労力がかかります。

そのため、近年ではAIを用いた音声認識ツールの利用が一般的になっています。こうしたツールには、業界特有の専門用語や固有名詞の辞書、学習機能が搭載されており、誤認識を減らすさまざまな工夫が施されています。

音声データをテキスト化することで、通話内容からキーワード検索が可能になり、カスハラ発言や不適切な対応なども録音を一つ一つ再生することなく、文章上で直接検索できるようになります。

運用期間が長くなるほど録音データは増加していきますが、活用されないデータをそのまま保存するよりも、テキスト化して保存するほうがデータ容量を大幅に削減できます。また、テキストデータであれば、カスハラ発生時の対応や、前述の品質向上・コンプライアンス強化・業務効率化など、さまざまな目的において通話録音データをより幅広く有効活用できるようになります。

音声データは通話録音だけでなく、たとえば社内会議や商談の録音データから議事録を作成するなど、さまざまな用途に応用が可能です。

ただし、注意すべき点として、音声データのテキスト化は必ずしも100%完全ではないことを念頭に置く必要があります。AIのディープラーニング技術が進化することで認識精度は高まっていますが、専門用語や同音異義語の誤認識が発生してしまう場合もあります。テキスト化された内容に不自然な点が見つかった場合は、必ず元の音声データと突き合わせて内容を確認することが重要です。

音声データから抽出されたテキストは、話し言葉が中心となるため、そのままでは読みづらい場合があります。そこで、AIによる文章要約処理を活用することで、膨大な情報を短く整理し、内容をより分かりやすくすることが可能です。

また、AIの要約機能は客観的に重要ポイントを抽出できるため、特に強調すべき情報の把握や判断も容易になります。

このように、録音した音声データをテキスト化し、さらに要約することで、企業の発展につながる有益な情報や、業務効率化のためのデータとして活用できます。

カスハラ発生時の対応

カスハラ対策には、これまで説明してきたように、「事前準備」と「発生時の対応」の大きく2つの段階があります。

まず、顧客の状況や感情を理解するために、冷静に話を聞き、原因を正確に把握しましょう。相手から理不尽な要求があった場合は、感情的にならず、法律で認められない要求であることを明確に伝え、応じられない旨をしっかり説明します。繰り返し行われる理不尽な要求に対しては、電話番号や対応窓口を限定し、通話内容を録音して証拠を確保することが重要です。

また、何度も繰り返されるカスハラ行為には、必要に応じて複数人で対応することで、従業員への精神的負担を軽減し、状況を客観的かつ冷静に判断できるようにします。

それでも状況が改善しない場合には、対応を一時中止したり、別の窓口に案内したり、専門機関への相談や支援を検討しましょう。悪質なケースにおいては、警察への通報や弁護士への相談・依頼も有効な手段となります。

そして、忘れてはならないのが従業員のケアです。カスハラに遭遇した従業員の心身のケアを適切に行うことも、極めて重要です。

通話録音をはじめとする各種ソリューションを効果的に活用することで、カスハラ対策の質と対応力を大きく高めることができます。

カスハラ対策は、現場の負担を軽減し、顧客との健全な関係を維持するために欠かせない取り組みです。従業員の安全と安心を守りながら、組織一丸となって適切に対応することが、企業の信頼と発展につながります。

今後もテクノロジーと適切な運用を組み合わせ、すべての従業員が安心して働ける環境づくりに取り組むことが重要です。

関連ページ

- ソリューションについてのお問い合わせ

- PBXの新規導入・更改のご相談:お問い合わせフォーム

- 既存設備の増設・移設のご相談:お問い合わせフォーム

- 保守契約の無い電話設備の故障相談窓口:お問い合わせフォーム

- OKIクロステックとは

- 2019年4月にOKIグループ2社の構築・工事・保守会社を統合し、新たに発足しました。お客様のDX(デジタル変革)やGX(エネルギー変革)に向けた最適なソリューションのご提供と共に、ICTシステムや音声システム、GXソリューションなどの安心・安全な運用・保守サービスを、3S(Sincere、Speedy、Sure)の精神のもとご提供しています。

保守契約中のお客様は必ずご案内の窓口にお願いいたします。